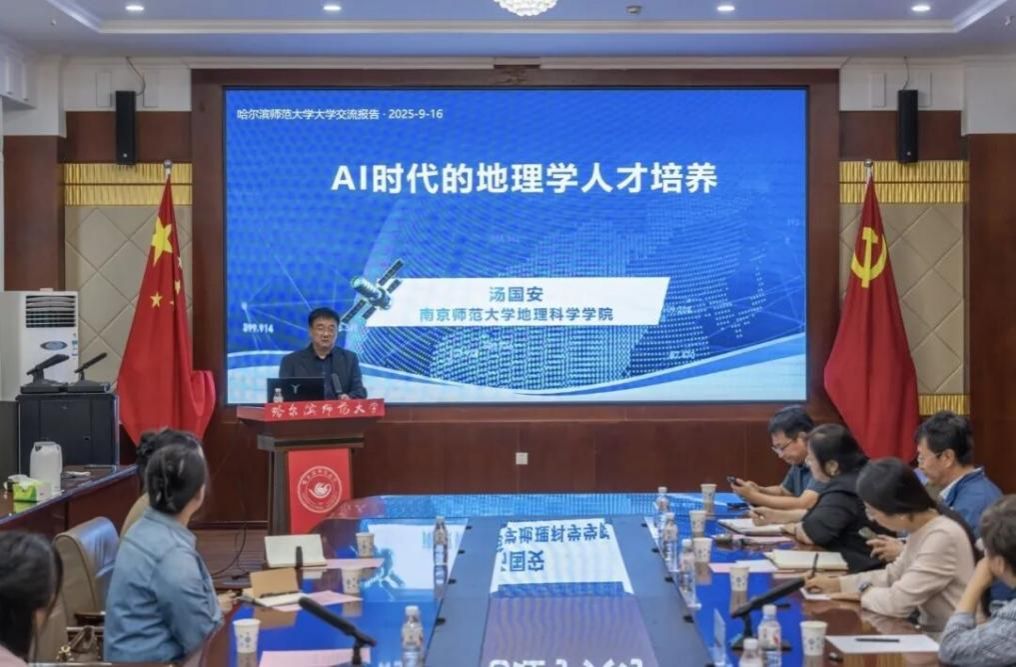

9月16日,南京师范大学汤国安教授到我校作了题为“AI时代的地理学人才培养”的专题讲座,聚焦人工智能与数字化浪潮下地理学的前沿进展、教育转型与现实挑战,开展深入交流研讨。我校原副校长、地理学学科带头人臧淑英教授,教务处、科研处、地理科学学院相关负责人,以及学院教师和硕博研究生代表共同参与学习交流,讲座由地理科学学院院长张冬有主持。

在讲座中,汤国安教授指出,当前地理学正经历百年未有之大变局,以人工智能、大数据为代表的数字技术正在深刻重塑该学科的范式与应用格局。我国在地理大模型领域已取得显著突破,如全球首个多模态地理科学大模型“坤元”问世,百度、超图等企业也相继推出相关模型,推动地理信息服务迈入“时空智能云服务”新阶段,“三元世界”架构进一步将信息地理学纳入学科体系,持续拓展研究边界。然而,技术融合仍面临诸多瓶颈,如传统数据模型难以支撑复杂计算需求;地理教育中也存在学生基础认知薄弱、专业与自然资源体系融合不足、智慧城市建设仍停留于表层数字化等问题。

围绕“守正创新”这一核心,汤国安教授系统提出三条发展路径:一是守正筑基,回归教育本质,巩固地理学核心课程体系,警惕“地理价值迷失”,强化学科认同与方向引领;二是创新融合,构建多维度协同机制,将人工智能、大数据等新技术深度融入课程设计,推动教师角色从知识传授者转向学习引导与课程设计者,并积极探索“复合教育团队”模式;三是体系优化,聚焦“地理基础 + 技术能力”复合型人才培养,构建“基础理论—AI技术—综合应用”三阶课程体系,实现知识、能力与素养的有机统一与全面提升。

在交流环节,汤国安教授同与会教师围绕AI时代地理学人才培养展开热烈讨论。大家一致认为,应坚持以“守正创新”为引领,即坚守育人初心,夯实自然地理、人文地理等核心课程,强化学生价值观与社会责任感,防止技术至上导致的学科价值模糊。此外,教师队伍应主动融入AI与大数据等新技术,突破传统地理数据模型限制,推动自然与人文地理交叉融合,破解关键技术瓶颈,为学科范式革新与应用拓展持续赋能。

本场讲座为人工智能时代地理学学科建设与教育转型指明了方向、提供了实施路径。我校将进一步推动学科交叉与融合创新,以“强化根基、守正创新”为核心,全面提升人才培养质量与学科建设水平,为中国地理学的高质量发展贡献哈师大力量。

汤国安,南京师范大学地理科学学院二级教授、博士生导师、旭旦书院院长,同时担任教育部地理科学类专业教学指导委员会副主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国地理学会基础教育分会主任,曾获国家级教学名师、全国模范教师等荣誉称号。

(李昀东/文)